Villa Tarabini

Storia della Villa

La storia documentata del poggio, dove verrà costruita la villa inizia nel Cinquecento quando il territorio di Montericco era feudo della famiglia Manfredi. In documenti del tempo troviamo infatti terreni allodiali di questa famiglia che confinavano con il nostro poggio denominato Colombaro. Ciò sta a indicare una colombaia che, in tempi precedenti, sicuramente era stata una casa-torre, tipica costruzione difensiva del nostro forese quando le campagne non offrivano ancora quella sicurezza necessaria alle famiglie dei contadini. Tracce di questa colombaia erano visibili fino agli anni sessanta prima che una spregiudicata ristrutturazione ne compromettesse la sua bellezza.

Alla fine del 500, dopo il Concilio di Trento, nascono a Reggio nuove Congregazioni, Confraternite e Ordini Religiosi tra cui i Padri Gesuiti, che nel 1616 acquistano un podere nella Contea di Montericco detto Colombarone dal nobile Reggiano Alberto Zanelletti, e alcune terre limitrofe dai Conti Annibale, Carlo e Ercole Manfredi, per un prezzo pattuito di 1270 ducatoni da lire otto l’uno di moneta di Reggio.

Inizia così la gestione del Colombarone da parte della Compagnia del Gesù guidata dal Superiore Hippolito Gianotti, che durerà per centocinquantasette anni, svolgendo attività dedita all’insegnamento culturale e religioso nelle scuole reggiane, e alla gestione agricola dei ricchi terreni.

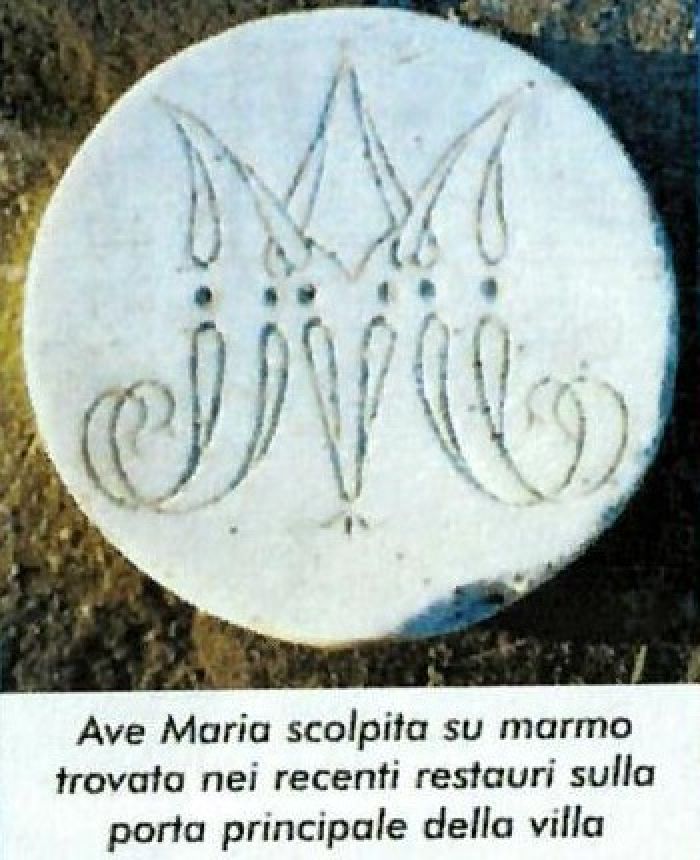

Nel 1627, i Padri Gesuiti trasformano la proprietà in una magnifica residenza estiva con casinò, serraglio, ghiacciaia, cisterna e cappella come evidenzia una epigrafe in marmo tuttora parzialmente visibile sul pavimento sul terrazzo nord. I poderi erano coltivati a cereali, leguminose da granella, prati-pascoli, frutti, olivi e bosco ceduo.

L’incrocio dell’attuale piazza della Fola (ora Albinea) era ed è l’antico confine tra le Parrocchie di Albinea alta e Montericco. Qui non esistevano fabbricati, soltanto dopo l’arrivo dei Gesuiti verrà costruita, sul loro territorio nei pressi dell’incrocio, una Bettola o Osteria per la vendita di vini e prodotti alimentari.

La richiesta viene fatta il 15 maggio 1733 ai Padri Gesuiti dal Conte Antonio Vezzani già feudatario dell’ottava parte del Feudo di Montericco, “per erigere una Bettola vicino alla Croce di Albinea per poter vendere vino, carne, pane, farina”.

Questa Osteria, che diventerà poi nel 1860 la sede del vecchio Comune, è il primo fabbricato che darà origine alla attuale Albinea. Verrà successivamente ampliata e utilizzata come stallo per il cambio dei cavalli con la costruzione dell’Ufficio Postale e del primo “Caseificio della Fola“.

Per tanti anni i Padri Gesuiti hanno villeggiato e vissuto nella villa ristrutturata e ampliata da loro stessi, più agiatamente dei normali preti reggiani che insegnavano nelle scuole elementari. Ai Gesuiti invece erano riservati i ginnasi ei licei, nella suntuosa sede di Palazzo Bussetti in Piazza del Monte a Reggio.

Nel 1773 la “Compagnia del Gesù” venne soppressa dalla Santa Sede. I beni immobili dei Gesuiti di Reggio, consistenti in 17 poderi, cinque case in città oltre al Collegio di via Farini (attuale Biblioteca Panizzi) vennero venduti. La possessione di Albinea fu acquistata dai Conti Greppi di Milano, potente famiglia che gestiva le esattorie in Lombardia al tempo dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria.

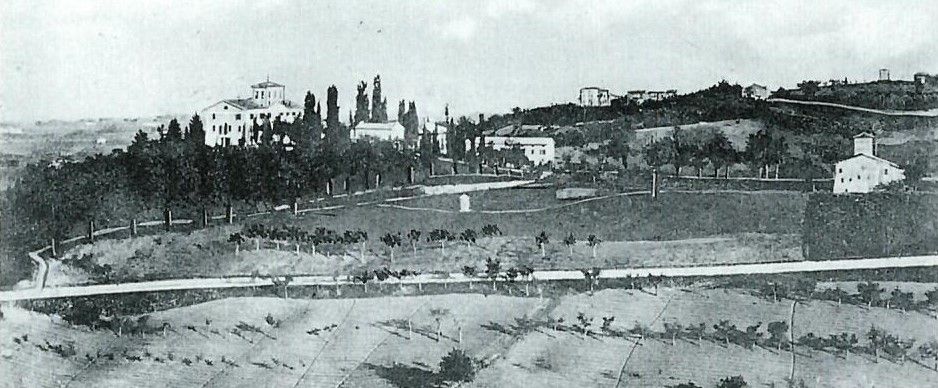

Nel 1818 i Greppi cedettero la Villa di Albinea alla famiglia milanese Bosisio che pochi anni dopo la vendette a Giuseppa Viganò, di origine milanese, accompagnata a Giacomo Braglia residente nel Comune di Viano. Il figlio di Giacomo per … motivi artistici conservò il cognome della madre trasmettendolo alla discendenza da cui uscì Salvatore Viganò, celebre ballerino e impresario teatrale alla Scala di Milano. La vita dei Viganò al Colombarone è caratterizzata dalla incentivazione della economia agricola messa in ginocchio nella prima metà del secolo da carestie e calamità naturali. La villa, come si vede oggi, viene ristrutturata dagli architetti Marchelli di Reggio nel XIX secolo. La fertilità dei terreni e l’aggiunta di nuovi campi sottratti ai boschi, favoriscono la produzione vinicola che i Viganò faranno conoscere producendo ed etichettando oltre al Lambrusco una serie di vini bianchi di alta qualità da cui deriverà poi il famoso Bianco di Scandiano.

Nel 1874 la proprietà del Colombarone passa ad un nobile modenese, il Conte Gaetano Tarabini. A differenza del suo predecessore, il Conte Tarabini non era un agricoltore ma un fervente cattolico, figlio del Ministro delle Finanze del Ducato di Modena, che si era arruolato nell’Esercito Pontificio. A Roma conobbe e sposò la Nobildonna maltese Lucia Messina.

Ritornato a casa, dopo la “breccia di Porta Pia“, il Conte Tarabini restaurò l’antico Oratorio e si dedicò al trasporto dei malati accompagnandoli in treno nei pellegrinaggi a Lourdes dopo il famoso miracolo. Questa sua devozione e l’amicizia con Parroco di Montericco Don Domenico Castellini lo portarono ad assecondare il finanziamento della nuova Chiesa, in sostituzione della vecchia Parrocchiale di S.Maria dell’Oliveto.

S’incaricò di acquistare a Parigi la statua della Madonna che portò inizialmente a casa sua, al Colombarone, in attesa che i lavori di costruzione della grotta all’interno della chiesa fossero terminati. La chiesa venne inaugurata il 29 aprile 1899 con una solenne processione partita proprio dal Colombarone.

Dopo la morte del Conte la proprietà passò al nipote Conte Francesco Messina che nel 1906 sposò la nobile modenese Lucia Bentivoglio. Rimasta vedova Lucia si risposò con un ballerino di Malta Enrico Strocco col quale trascorreva sempre la villeggiatura estiva nella villa al Colombarone.

Negli anni cinquanta del ‘900 arrivano nuovi proprietari. Sono i signori Massari, una facoltosa famiglia che utilizza la villa per pochi anni nei periodi estivi, riempiendola di quadri e mobili antichi, avvalendosi della collaborazione di numerosi domestici, prima di trasferirsi definitivamente in Messico.

A loro succedono gli Scaruffi, un’altra famiglia storica reggiana che gode le bellezze della villa e del colle fino al 1966 quando la proprietà passa alla Società Eridania S.p.A., una finanziaria del PCI reggiano composta da oltre cinquemila azionisti. Nei vent’anni successivi questa società ha rappresentato un punto di svago e di scuola politica nelle manifestazioni e feste dell’Unità ospitando personaggi nazionali importanti.

Finita la conduzione della Società Eridiana S.p.A., nel 1985 un consorzio misto di imprese e imprenditori privati acquista la proprietà con nome di Azienda Viganò S.p.A.. In un successivo tentativo di vendita della proprietà stessa interviene il Comune di Albinea che, con il diritto di prelazione, si aggiudica la Villa e una parte dell’area denominata Parco Fola con delibera del 6 ottobre 2002 recuperando così una parte della nostra storia che verrà a disposizione dei cittadini di Albinea.

Cenni storici sulla produzione dell’aceto balsamico

L’Aggettivo Balsamico – aromatico, odoroso, medicamentoso, miracoloso – che da tempo immemorabile accompagna l’aceto prodotto nella nostra Provincia trae origine dal lungo processo di invecchiamento del mosto cotto (noto ai più come saba), le cui proprietà benefiche erano già note dagli antichi romani. Il Mosto cotto, compare poi nel trattato “Della natura dei cibi e del bere”, del medico Bolognese Baldassare Pisanelli che asserisce “Che sia cavato dall’uva dolce, cotto tanto che manchi per metà, e che sia ben chiaro. Giova alla stanchezza del petto, e agli affetti del polmone, alle ulcere dei reni, ed è buona contro i veleni.” Il mosto cotto rimane un ottimo condimento per gli alimenti, come testimonia Pellegrino Artusi – scrittore e gastronomo romagnolo vissuto tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 – nell’opera “La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene” indicandola come uno sciroppo d’uva che può servire in cucina a diversi usi, poiché ha un gusto speciale che si addice in alcuni piatti“. Ancora, così scriveva Ludovico Ariosto- che fu tra l’altro investito nel 1506 del beneficio ecclesiastico di “Chierico Rettore di S.Maria Oliveto a Montericco – nella terza delle sue Satire dedicata al cugino Annibale Malaguzzi, “in casa mia mi fa meglio una rapa ch’io coco, e cotta s’uno stecco inforco e mondo e spargo poi d’aceto e sapa“. Allo stesso modo, secondo quanto scrive il monaco Donizone ne la Vita Mathildis, in occasione della sua discesa in Italia (1046), l’imperatore Enrico III manifestò a Bonifacio, Marchese di Toscana e Padre di Matilde, il desiderio di gustare il “laudatum acetum che sapeva farsi perfettissimo in Canossa“. Bonifacio ne fece allora riempire una preziosa botticella d’argento che mandò all’imperatore su un carro trainato da due buoi; e altissimo fu il gradimento di Enrico III. Più vicino a noi, nel 1863, in una pubblicazione di Fausto Sestini si legge in modo chiaro che: “nelle province di Modena e Reggio Emilia si prepara da tempo antichissimo una particolare qualità di aceto a cui le fisiche apparenze e la eccellenza dell’aroma fecero acquistare il nome di Aceto Balsamico“. Le testimonianze sull’aceto balsamico si fanno più frequenti nell’Ottocento, attraverso gli elenchi delle doti delle famiglie nobili reggiane. A quei tempi era infatti buona regola aggiungere alla dote della nobildonna in procinto di sposarsi dei vaselli di aceto balsamico di valore e batterie di barili contenenti il prezioso prodotto.

Caratteristiche tecniche

Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia la sua unicità è frutto esclusivamente del processo di fermentazione zuccherina e acetica del mosto cotto che viene poi sottoposto a un lungo periodo di invecchiamento e affinamento in una “batteria” di piccole botti.

Il processo di trasformazione del mosto può avvenire solo nelle particolari condizioni ambientali e climatiche tipiche dei sottotetti delle vecchie abitazioni e solo in un territorio piuttosto limitato, caratterizzato da inverni rigidi e estati calde e ventilate. Per queste ragioni non può essere ottenuto con lavorazioni industriali o su larga scala, la produzione è molto limitata e il prezzo piuttosto elevato. Secondo la disciplinare della DOP esistono due tipologie produttive denominate:

affinato: da barili in produzione da almeno 12 anni;

extravecchio: da barili in produzione da almeno 25 anni.

Il prodotto viene venduto in bottigliette da 100 ml, sigillate da un tappo in sughero legato con spago, e successiva ceralacca rossa, su cui è impresso il marchio della DOP. La produzione si attesta annualmente sulle 35/40.000 bottiglie.

Acetaia comunale di Albinea

L’Aceto Balsamico è una delle eccellenze della tradizione reggiana meritevole di essere conosciuta e valorizzata dalla comunità locale ma anche esportata in tutto il mondo. Con questi propositi nasce ad Albinea la prima acetaia comunale della Provincia Reggiana, in collaborazione con il Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, recentemente certificata. Un sodalizio che si origina da uno spirito comune e con obiettivi distinti e paralleli: da un lato il desiderio dell’Amministrazione Comunale di istituire una Acetaia Pubblica, che metta a disposizione gli strumenti per l’approfondimento delle conoscenze del prodotto, custode di un patrimonio chè comunque pubblico e non avrà mai come fine la commercializzazione ma la diffusione della conoscenza dell’assaggio e della produzione. In occasione dell’iniziativa “Ciccioli Balsamici 2009” ha visto la luce il marchio di “Albinea Balsamica-Terra dell’Aceto Balsamico“. Il territorio, insieme alle istituzioni locali si sono impegnate a valorizzare e proseguire la tradizione della produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia attraverso una serie di iniziative di tipo permanente che facciano di Albinea un riferimento culturale e gastronomico anche fuori dai confini locali.

Le botti riposano nel piano sottotetto, luogo ideale per la maturazione dell’aceto, grazie al particolare microclima che si crea, in sintonia con le naturali escursioni termiche, legate alle stagioni.